All rights reserved©Gabriella Landini

Copertina di Lisa Rampilli

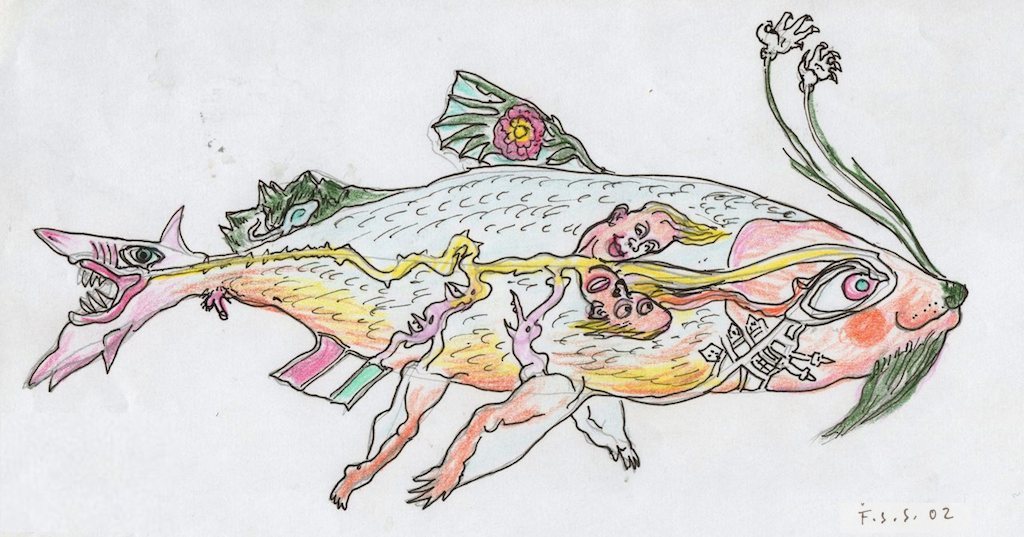

©Francesco Saba Sardi, Pesce, 2002

“Il giorno s’è indurito sotto la sferza del vento di levante, come un cristallo senza difetti. Colonne di sole galleggiavano sulla terra. L’implacabile chiarità dell’aria era solida, risonante, fredda e pura e remota come il viso dei defunti.

Vicino al ruscello un airone giaceva tra le stoppie gelate. Le ali erano incollate al suolo, le mandibole saldate dal gelo. Gli occhi erano aperti e vivi, tutto il resto era morto. Tutto era morto tranne la paura dell’uomo. Mentre mi avvicinavo, vedevo tutto il corpo tendersi nella brama di volare. Ma volare non poteva. L’ho lasciato in pace, e ho visto il sole straziato dei suoi occhi velarsi e guarire lentamente”. (J.A. Baker, Il Falco Pellegrino)

Quale sarà la mia, la nostra, strada? Cercare la propria strada? Trovare la propria strada? Quali sono le strade migliori per il futuro? Dove sta la strada? Quale il cammino?

A ciascuno la sua strada, non c’è una via elettiva che determini la percorribilità, la linearità, la facilità del cammino. Ma la strada non è già pronta, non è, neanche se così ci appare, a nostra disposizione. Certo, si dispone senza essere già data, anche quando la certezza della sua esistenza sembra concretizzarsi nella mappatura geografica o satellitare. Vivendo, la strada avviene e diviene, si fa nella simultaneità del camminare, dell’itinerare, del percorrere, ciascuno secondo la propria peculiarità, secondo i propri interrogativi. E anche quando l’asfalto o il ciottolato riecheggiano il tichettare dei nostri passi, la strada su cui poggiamo quotidianamente i nostri piedi resta sconosciuta, anche se è posta lì, antica o moderna, a simboleggiare una padronanza spazio temporale sulla vita, sulla sua percorribilità, sulla facoltà di misurare i punti, i luoghi, le distanze, gli scopi, secondo un principio cronometrico. Una strada che lo sia per davvero impegna ciascuno di noi a farla a compierla: passi innumerabili per piedi errabondi. Se la saggezza della strada fosse già formulata, immaginata, conosciuta, accumulata, imparata, diverrebbe un sapere, una proiezione della ragione cogitante, caleidoscopica nel riflettere la rappresentazione storica della realtà con i suoi illusori punti di apertura, la sua storia sarebbe unicamente quella dei vincitori sui vinti. Dove ciò che è ritenuto il trascorso sia la prova del destino di ciò che è stato e sempre sarà. La strada comporta navigare un mare non segnato sulle carte, e questo mare incognito è l’impresa che a ciascuno compete nella responsabilità di intendere, e intendere la singolarità dei casi, implica intendere anche per l’umanità intera. In ciascuno di noi si compie e si esprime la libertà di parola, di narrato, del destino di ogni essere umano. In questo risiede la gioia della strada, non la gioia del ricordo, della nostalgia, della competizione, del paragone, della conformità, ma la gioia della novità, dell’incommensurabile, dell’inaspettato, della relazione, della sorte, dell’incontro.

La strada del Labirinto, la strada del Paradiso, sono entrambe rappresentazioni della mappa precostituita linearmente o circolare, la vita temporalmente vissuta nell’alternanza della pena, e della festa, con i suoi luoghi deputati regolati dalla paura, la quale genera ricerca di riparo, di protezione, di delega, di salvezza. Ognuno può credere, affabulare, pensare di conoscere quale sia la sua strada, quale sia la sua destinazione prima e ultima, ma parlando, raccontando, vivendo, interviene qualcosa d’altro, di non precostituito, inafferrabile, che dissolve ciò che si crede essere la rappresentazione di sé o dell’altro, dissipando il principio di identità, l’idea di origine e di predestinazione. Dunque, la strada è spirito e destino e non è predeterminata; le accidentalità non sono i segni che ne contraddistinguono il vaticinio della buona o cattiva sorte: c’è Altro, nel quale si situa l’ignoranza del fine e dell’origine. Originario è l’istante, il lancio del dado, e ogni scopo rimane pretestuale al viaggio e al cammino. La rappresentazione dell’Altro vale a introdurre una chiusura, a fare della strada un senso unico, un tunnel, un vicolo cieco, un’autostrada a più corsie alternate, e dunque un tempo di vita misurato geometricamente nello spazio e regolato dalla routine, dalla mappatura del territorio, dove il quotidiano è inteso quale abitudine alla sopravvivenza, più che alla qualità del vivere.

La cartografia è un’arte del disegno, immaginifica e fantastica, tutt’altro dalla riproduzione rivelatoria di un dominio di direzioni obbligate di un pianeta lastricato di cemento con strade orizzontali, verticali, rapide, sicure, da percorrere agilmente, senza ostacoli: la strada larga del consenso, della notorietà, del successo. Quante strade ci sono per giungere allo stesso obiettivo? Nessuna strada è strada se la si compie per raggiungere lo stesso obiettivo, perché se l’obiettivo è unico, la strada non è più tale, anzi è radicalmente negata. L’umanità, che si esprime nella singolarità dell’individuo, come libertà di ricerca, diviene testimonianza e memoria di una umanità globale, che non richiede uniformità, ma la saggezza e la gioia della differenza. Ogni istante è una vetta, una cima di silenzio e solitudine, che chiama in noi la responsabilità del dubbio e della domanda, che riguarda noi e in noi simultaneamente tutti gli altri. La strada stretta, passare per la cruna dell’ago, richiede il difficile e non l’impossibile che è l’altro volto della rassegnazione, richiede interrogativi perché le risposte consolidate sono garanti di una strada precostituita, grammaticalmente codificata, dove si dà per esistente una metodologia di percorrenza e per riconoscerne i segni metafisici. Ogni ritorno, oltre ogni retorica, è sempre un punto nuovo.

“Tu chiamami in quell’ora del tuo giorno/ che ostinatamente ti resiste:/ vicina e supplichevole come l’occhio dei cani,/ma pronta sempre a volgerti le spalle/

quando di afferrarla credevi ormai./ L’ora che così sfugge è la più tua./ Noi siamo liberi. E ci respinsero/ dove ci credevamo bene accolti./

Chiediamo ansiosi un sostegno sicuro,/noi, per il vecchio mondo talora troppo giovani,/ troppo vecchi per ciò che mai non fu./ Giusto soltanto/

se tuttavia celebriamo le cose,/ perché noi siamo il ramo e anche l’ascia,/ e il dolce del rischio che matura./” ( R.M. Rilke, Sonetti a Orfeo).

La strada però interpella ciascuno di noi sulla qualità del vivere, e non può essere posta nell’alternativa dell’essere buona o cattiva, perché se considerata buona per eludere la cattiva, il cammino di vita sarà costellato di trasgressioni e correzioni, sarà un viaggio costellato di guai a cui porre rimedio, sarà un percorso dettato dall’economicizzazione del male per il bene, ma coesisteranno l’uno accanto all’altro in perenne conflitto a favore dell’immobilismo, fondato sulla reiterazione della storicità, sancita dal passato. De resto, come non chiedersi quale sia il motivo dell’alternanza teorizzata storicisticamente di costruzione e distruzione, obbedendo al principio di morte, di fine delle cose? Come non chiedersi quale assenza d’intelligenza, di cultura, di invenzione, intorno alla questione dell’umanità possa riprodursi nelle sue dinamiche nefaste e cruente credendole naturali, ipostatiche? Come mai la novità comporterebbe la distruzione dell’attuale in nome della rappresentazione dell’attualità? Se non ribadendo monoliticamente l’alternativa del vecchio rispetto al nuovo, evitando il movimento, la trasformazione, per sostituire semplicemente un dominio ritenuto migliorativo al posto di quello ritenuto obsoleto, decaduto, per riconfermare lo status quo, l’identico, l’immobile, seppure con un cambio di tecnica dell’abito- abitudine. Questa sarebbe la strada del realismo fantasmatico che si stanzia in luoghi di appartenenza stratificandosi per sovrapposizione. Quella che noi teorizziamo la strada del progresso è un mutamento sul posto, negato il cammino, l’itineranza, il ritmo, la danza del tempo. Quel che ne risulta è l’avvicendamento degli occupanti del dominio. Da millenni identici a se stessi che promettono una strada maternamente sempre meglio tecnologicamente protetta, sempre più sicura dopo ogni belligeranza e distruzione, ritenuta necessaria, affinché sia evitata la strada stretta che comporta interrogativi, l’impervio, l’ignoto, il rischio di vivere con qualità e che richiede libertà e non protezione. Annientare per migliorare? E che ne è dell’umanità? Ecco allora farsi strada la giustificazione che poggia sulla credenza dell’evoluzionismo, selettivo, elettivo, del sacrificio indispensabile, in nome dell’”umano, troppo umano”, a scapito e disconferma dell’idea stessa di umanità, e in nome della quale si possa agire contro di essa.

“ Camminammo tutta la mattina e parte del pomeriggio. Non facemmo fermate per riposarci. Qualche volta, improvvisamente, ci fermavamo ad ascoltare i suoni degli uccelli e di altri animali, a guardare le impronte nel fango. Due volte gli uomini si allontanarono da soli e riportarono un armadillo, vivo, due tacchini selvatici e un ozelot, che immaginavo fossero la nostra cena. Fummo costretti ad attraversare il fiume molte volte, sempre a nuoto; il fiume formava così tante anse in direzione diverse che non avevo idea di quanta strada avevamo percorso, ero solo sicuro che andavamo sempre a est.” (T. Schneebaum, Tieni il fiume alla tua destra).

La strada è in sé movimento, non c’è strada senza movimento, il ritmo, l’andamento, quando le vicende incominciano. La strada è costituita dalla memoria e dalla dimenticanza, per questo non è mai fatta una volta per tutte, e la strada maestra non è la strada del migliore dei mondi possibili, che sarebbe un’idealità di stampo romantico nella sua purezza, nel suo razzismo. La strada, come la danza, non è fatta una volta per tutte, è tessuta di memoria, ma non è mnemonica intrisa di rimembranze, non è una mnemotecnica della mimesis. La cosmologia, o meglio la mondializzazione, in terminologia greco classica, si propone come tecnocrazia della sopravvivenza utilizzando la teoria dell’universalità, presunta del buon senso, della convenzionalità, del senso comune. La cosmologia fissa il popolo e la comunità, il sistema società, come riduzione unificante della sopravvivenza minima necessaria, inclusa la schiavitù multiforme e trasformista.

Nella strada obbligata, prevedibile, la gioia è prelusa e l’umanità obbedisce alla logica distributiva fornita dalle credenze che permettono il funzionamento dei poteri, e nella delega che ciascuno compie identificandosi nella retorica discorsiva razionale in cui il potere si esplica. Così il mondo è creato catturato nella visionarietà, nella probabilità, nella preveggenza, che presuppone la padronanza dell’essere, in nome della tecnologia, di dio, della scienza, e di qualsiasi altra cosa su tutto il pianeta. Il discorso occidentale è quel logos divenuto discorso, negata l’originaria “parola”, in grado di ricondurre alla monocrazia le specificità culturali in un telerealismo della “ragione del dominio”.

“ L’ala del muro sta di fronte, per allontanare il cerchio del tuo sogno./ Ma l’immagine lancia il suo grido./ La testa contro il cuscino della poltrona unta, ti fai scorrere la lingua sui denti: il sapore dei grassi e delle salse t’ammorba le gengive./E pensi alle pure nubi della tua isola, quando l’acqua verde si fa lucente in seno a acque misteriose./… È il sudore delle linfe in esilio, l’untume amaro delle piante con síliqua, l’acre insinuarsi dei manghi carnosi e l’acida felicità d’una sostanza nera nei bacelli./ Il miele selvatico delle formiche nelle gallerie dell’albero morto./ Un gusto di frutto verde, per cui s’inasprisce l’alba che bevi; l’aria lettiginosa arricchita dal sale degli abissi…/ Gioia! Oh gioia sciolta nelle altezze del cielo! Le pure tele splendono, i sacrati invisibili sono seminati d’erba e le verdi delizie del suolo si pettinano al secolo d’un lungo giorno…/” (Saint-John Perce, Il muro).

Ognuno può pensare, prevedere, immaginare, credere di conoscere quale sia la sua strada, ma viaggiando, vivendo, cioè parlando, interviene la dissoluzione dell’idea di sé, come della rappresentazione dell’altro, degli uomini, delle donne, degli amici, dei nemici, ciascuno è preso nel viaggio, nel ritmo, nel gioco, cammina e viaggia. La strada si fa nel movimento del narrato. Nessuno può decidere di fare cessare il cammino, il percorso, il viaggio, nessuno può cancellare la strada perché non si può cancellare l’infissabile, che resta traccia solo nella traduzione della memoria. Restiamo itineranti nonostante lo stanziamento. Da dove vengono le cose, dove vanno? Nessuno è padrone del destino. A ciascuno la sua strada, a ciascuno il suo destino. Questa la libertà del singolo e in quanto tale libertà dell’umanità.

Non è calato lo spirito del cammino,/ È come il ritrovarsi, è l’umana vita,/ Dalla vita il giorno, della vita il mattino,/ Il tempo dello spirito è ricchezza infinita./

In ciò ha la natura il suo splendore,/ Così va l’uomo in cerca della gioia ,/ Al giorno, alla vita si abbandona,/ alla vita lega il suo valore./ (F. Hölderlin, Scardanelli, Poesie dalla torre).